Zusätzlich zur Ausstattung gehört für Unerfahrene auch ein Kletterkurs ins Pflichtprogramm. Denn wer klettert setzt sich Risiken und einem nicht zu verachtenden Verletzungspotenzial aus. In Kletterkursen die zum Beispiel vom Österreichischen (ÖAV) angeboten werden lernt man den richtigen Umgang mit dem Material und die richtige Sicherungstechnik.

Was gehört in den Kletterrucksack? Hier ein kurzer Überblick, welches Kletterzubehör für Klettergärten oder in der Halle benötigt wird.

Ja, es gibt sie wirklich. Diese Übermenschen, die ihre Füße in Slicks hineinzwängen, die drei bis vier Schuhnummern zu klein sind. Trotzdem bitten immer mehr Hersteller aber ihre Käufer, Schuhe in ihrer Straßenschuhgröße zu kaufen. Gerade als Einsteiger sollte man auf jeden Fall komfortablere Kletterschuhe kaufen, die sowohl in der Halle als auch am Felsen zum Einsatz kommen können.

Hier sollten nur Autotuber oder Halbautomatische Sicherungsgeräte zum Einsatz kommen, wie z.B. ein Smart oder ein Grigri - und in jedem Fall ein vertrautes. Einen Überblick über die Verwendung von Sicherungsgeräten fürs Sportklettern hat zum Beispiel der Alpenverein Österreich erarbeitet.

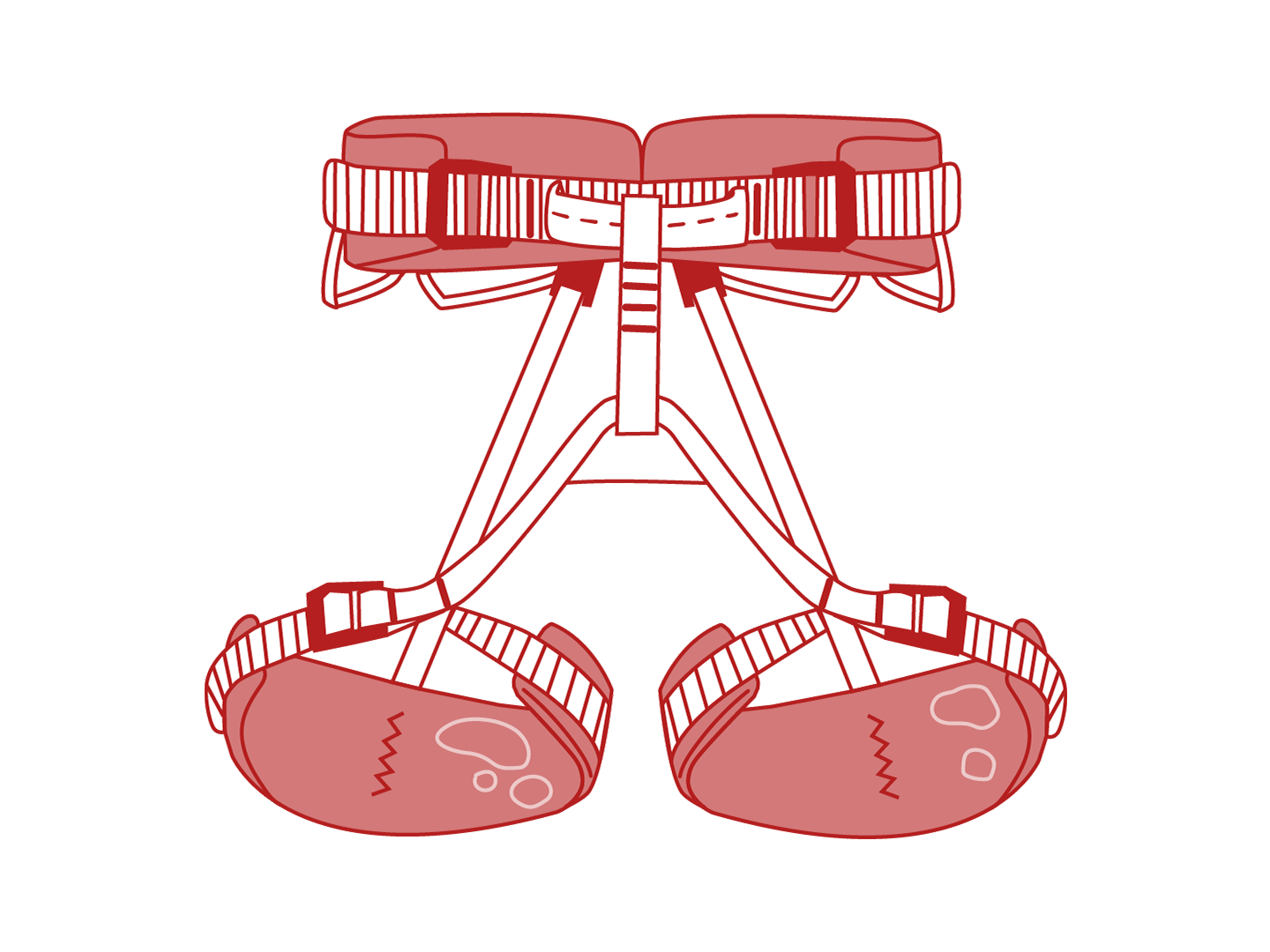

Der Klettergurt, beim Sportklettern handelt es sich hier üblicherweise um einen Huftgurt, sollte am besten bei einem Fachgeschäft gekauft werden - schließlich sollte der Gurt unbedingt bequem sein und nicht einschneiden.